目次

「起訴」とは

起訴とは「検察官が裁判所に対し,特定の刑事事件について審判を求める意思表示を内容とする訴訟行為」のことを意味します。

検察官が一方当事者の立場で裁判所に訴え(起訴状)の犯罪事実(これを「公訴事実」といいます。)の内容について審理を求めることで、起訴する権限は、日本では検察官のみが有しています(起訴独占主義)。刑事訴訟法247条で、「公訴は、検察官がこれを行う。」と規定している通りです。なお、私人による起訴(訴追)が認められているイギリスのような例もありますが、国際的にみると極めてまれなケースです。

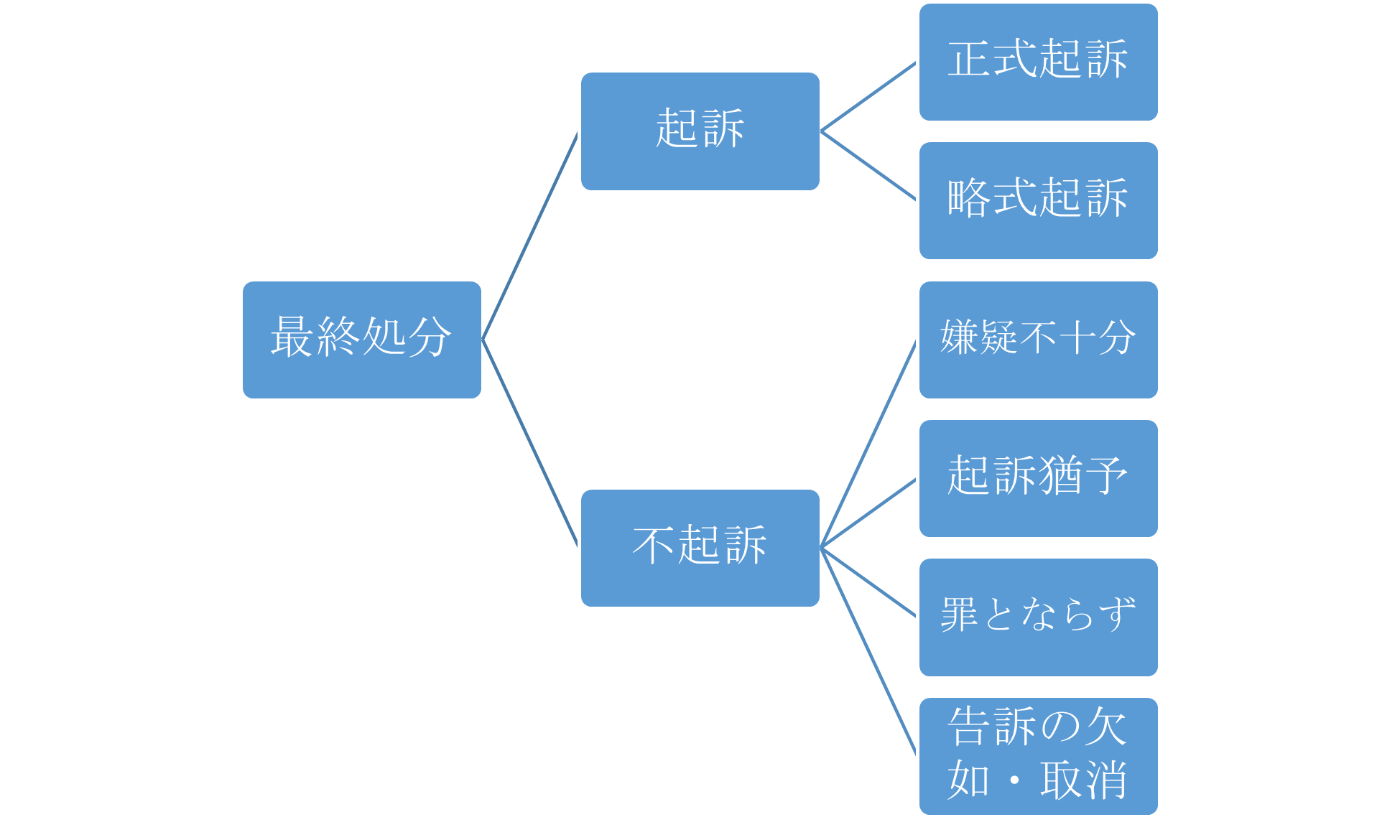

最終処分の種類

検察官は、被疑者を逮捕した事案においては裁判官が認めた被疑者の勾留期間が終わるまでの間(最大20日間)に、在宅事件においては被疑者に対する処分(「最終処分」といいます)を決めます。

【最終処分の種類】

最終処分は、大きく分けて、起訴と不起訴があります。

1 起訴

正式起訴(公判請求)

正式起訴は、公判請求ともいわれ、皆様が通常イメージする公開の法廷で裁判をすることです。

略式起訴

略式起訴は、検察官が被疑者を起訴して裁判所に処罰を請求するときに,より簡便な手続で判決に代わる裁判を請求した場合に行われるものです。この手続によるためには、被疑者の異議がないこと(異議がないことを示すために、被疑者は「略式請書」と呼ばれる書面に署名・押印します。)が必要です。手続は、法廷を開かない書面審理で行われ、検察官が提出した証拠を裁判官が検討して、相当と認めた場合に、略式命令を出すことになります。

略式命令で科すことのできる刑罰は、100万円以下の罰金又は科料に限られます。もっとも、略式命令に不服がある当事者(検察官及び被告人)は、一定期間内に正式裁判の申立てをすることができ、その場合には,略式命令は効力を失います。

2 不起訴

嫌疑不十分

刑事裁判は、証拠に基づいて行われます(刑事訴訟法317条「事実の認定は、証拠による。」)。そうすると、罪を犯したという疑いが晴れたわけではないものの、嫌疑をかけられている人が犯人であるという証拠や、罪を犯したことの十分な証拠が集まらなかった場合には、嫌疑不十分として不起訴になります。

起訴猶予

被疑事件について、検察官が、犯罪は成立し、起訴するための法律上の条件も一応満たしているものの、公益上起訴する必要はないとして、起訴しないことをいい、不起訴処分の一種です。

このように、検察官の裁量による不起訴処分を認めることを起訴便宜主義といいます(刑事訴訟法248条)。

【参考】

刑事訴訟法248条

「犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

日本の司法は、起訴をされてからは、有罪率99.9%(統計上は、96.2%)と言われており、嫌疑をかけられたら無罪となる可能性は絶望的と言われていますが、統計上は、嫌疑をかけられた事件のうち、不起訴率は6割程度、また、そのうち7割が起訴猶予となっています。

したがって、捜査段階(最終処分前)に不起訴を獲得するための弁護(示談をする等)が極めて重要になってきます。

罪とならず

極めて珍しいケースですが、被疑事実が犯罪構成要件に該当しないとき、または犯罪の成立を阻却する事由のあること(例えば、正当防衛が成立すること。)が証拠上明確なときには、犯罪が成立しない=「罪とならず」として、不起訴となります。

親告罪における告訴の欠如・取消

親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴(公訴の提起)をすることができない犯罪の種類です。例えば、秘密漏示罪(刑法134条、同135条)、器物損壊罪(刑法261条、同264条)、名誉毀損罪などです。

告訴があって初めて起訴が可能となる犯罪について、捜査をしたが、被害者の告訴が得られず、又は起訴前に告訴の取り消しがなされた場合には不起訴になります。

弁護人へ依頼する場合はお早めに

既に述べたとおり、起訴をされた後、無罪を取ることは簡単ではありません(勿論、可能性がないとはいいません)。そこで、刑事手続から早期に解放されるためには、捜査段階でできる限り、有利な証拠を集め、捜査機関と交渉して不起訴にしてもらうことが肝要です。

当事務所には、捜査弁護に通暁した弁護士が集っております。嫌疑をかけられたからといって是非諦めず、当事務所にお気軽にご連絡ください。